- ポイント!

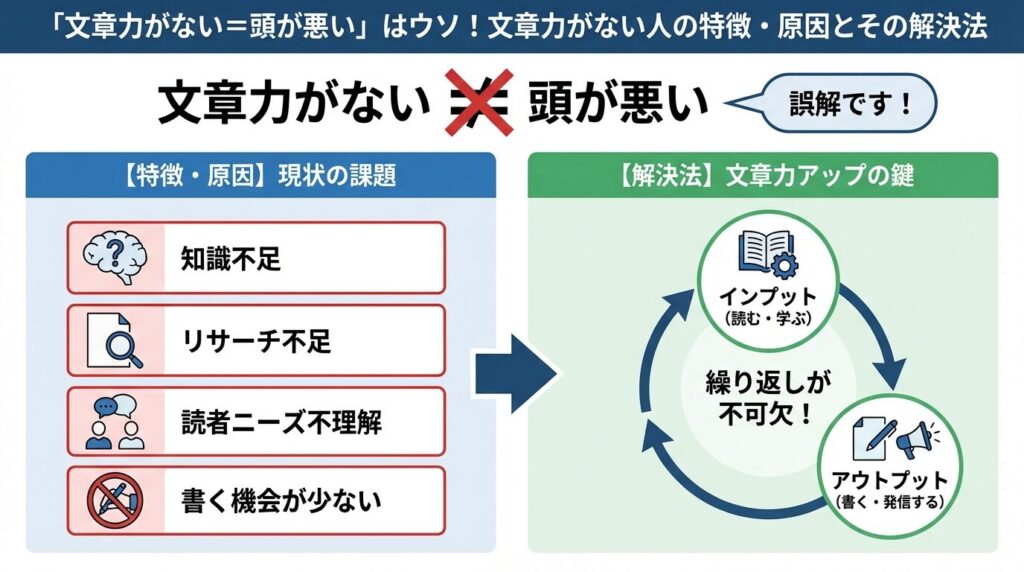

- 文章力がない=頭が悪い、ではない

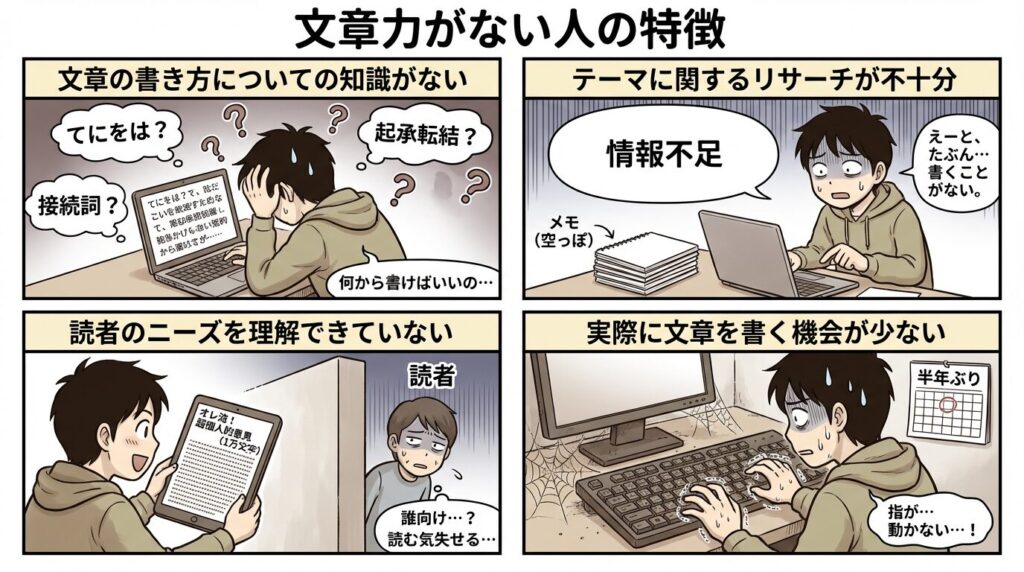

- 文章力がない人の特徴は、知識不足、リサーチ不足、読者ニーズ不理解、書く機会が少ない、の4つ

- インプットとアウトプットの繰り返しは、文章力アップに欠かせない

どうもー!トールです(@tooru_medemi)

文章力が乏しいと「頭が悪い」とか「常識がない」とか思われがち。だけど、それって本当なのでしょうか?

一方、文章力が高いと以下のメリットがあるのも事実です。

- 昇給や昇格などに有利

- 頭が良いと思われる(イメージアップ)

- ネットでの発信力が身につく

- 文章で収入を得ることができる etc

文章力が「ない」と「ある」とでは、仕事や収入といった点でも大きく差が出るため、やはり「文章力があると損はしない」でしょう。

そこで本記事では「文章力がない人の特徴」と「解決法」などについて解説します。

目次[閉じる]

なぜ「文章力がない=頭が悪い」と思われるのか?

文章をうまく書けない人が「頭が悪い」と思われがちなのは、単なる先入観や誤った思い込みであることがほとんどです。

先入観や思い込みが起こってしまう要因として、たとえば以下のことが挙げられます。

- 自分の考えをうまく整理できない

- 自分勝手に思ったことを書き進めてしまう

- 国語の成績が悪く、文章を書くことが苦手だと感じている

こうした苦手意識は、整理力や表現方法を身につける学習が足りないだけという可能性が高いです。

文章をうまく書けないときに大切なことは、頭の悪さのせいにするのではなく「何ができていないのか」を正しく見極めることです。

自分に合った改善策を見つけることができれば、文章力は後からでも十分伸ばすことができるでしょう。

- ▼あわせて読みたい

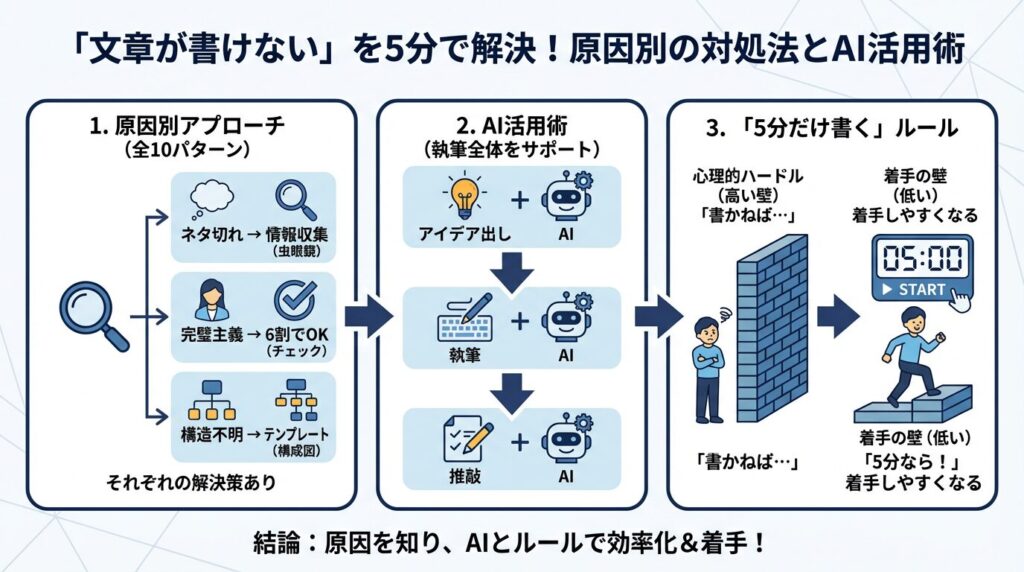

- 「文章が書けない」を5分で解決!原因別の対処法とAI活用術

「文章が書けない」を5分で解決!10の原因と対処法・AI活用術

ポイント!文章が書けない原因は10パターンあり、それぞれに解決策がある AIツールでアイデア出しから推敲まで執筆全体をサポートできる 「5分だけ書く」ルールで心・・・

ぼかん屋文章力がない人の特徴(なぜ上手く書けないのか)

いわゆる「文章力がない」と思っている人たちの文章を分析していくと、共通する特徴がいくつか見られます。

文章力がない人の特徴として、主に以下が挙げられます。

- 文章の書き方についての知識がない

- テーマに関するリサーチが不十分

- 読者のニーズを理解できていない

- 実際に文章を書く機会が少ない

ここからは、これらの解決方法を含めて解説していきます。

文章の書き方についての知識がない(特徴①)

文章がうまく書けない人の多くは、学生時代に「文章をどう組み立てれば相手に伝わりやすくなるか」という基本的な知識を学んでいません。

もちろん学校でも読解力の勉強をしますが、いわゆる「論理的に文章を構成して書く」ということは、十分に指導されないケースがあります。

結果として「勘」に頼って書き進めてしまい、読み手の疑問を先回りしないまま、文章を書いてしまうのです。

論理的な文章を書くためには、読み手が混乱しないよう情報を並べるだけです。

たとえば、以下のような並べ方はよく使われます。

- 結論→理由→具体例→結論

- 大きな結論→細分化していく

どちらの方法も、最初に「結論(一番伝えたいこと)」から書きます。これをするだけで、相手に伝わりやすくなります。

文章力がないというのは「頭が悪い」のではなく「書き方の理屈を知らない」というだけです。

書き方の「なに」を「どう」学べばいいか

文章力アップを目指すなら、まずは「何を学べばよいか」を整理する必要があります。

情報の並べ方に慣れてでたら、徐々に以下のスキルも学びましょう。

- 句読点の打ち方

- 敬語の使い方

- 論理展開の組み立て方

- 相手に合わせた表現方法

- 主張と根拠の使い分け方

- 適切な語彙の選択や比喩表現

ライティング関連の本だけでなく、WEBサイト、ブログ、YouTube、オンライン講座など、さまざま方法で知識を得ていきます。

こういった勉強を習慣化していくコツとしては、短いメモでもいいので毎日書き続けることや、数名の仲間と文章を見せ合う「相互添削」を実践する方法も効果的です。

こうした継続的なトレーニングを積むことで、頭の良し悪しにかかわらず、誰でも着実に文章力を向上させられます。

- ▼あわせて読みたい

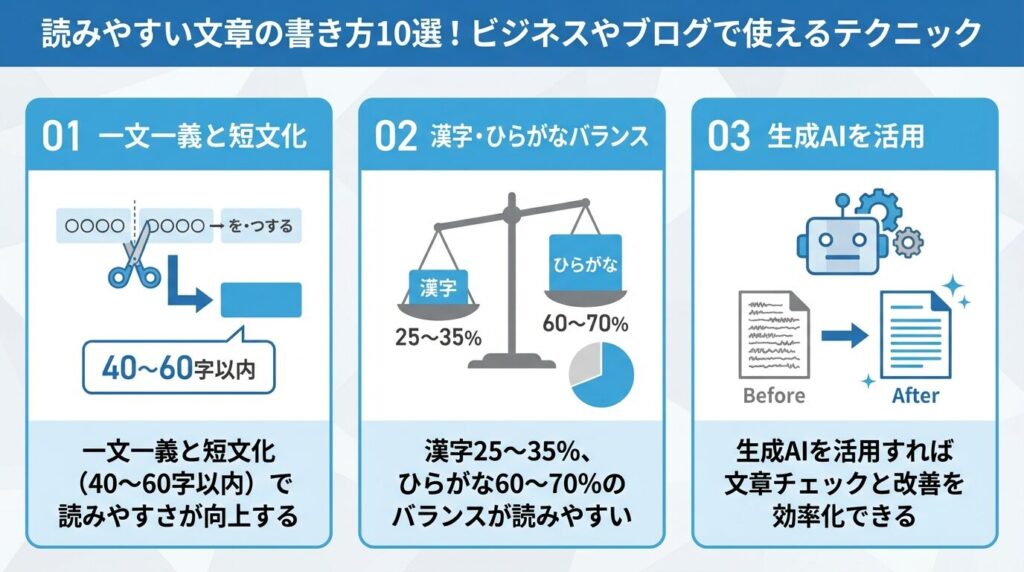

- 読みやすく・わかりやすい文章を書くコツ10選

読みやすい文章の書き方10選!ビジネスやブログで使えるテクニック【チェックリスト付き】

ポイント!一文一義と短文化(40〜60字以内)で読みやすさが向上する 漢字25〜35%、ひらがな60〜70%のバランスが読みやすい 生成AIを活用す・・・

ぼかん屋効率よく学びたいなら「現役プロ」に聞く

もっと早く実力を伸ばしたいと考えるなら「現役のプロ」から直接アドバイスを受けるのが近道です。

文章添削サービスを利用すれば、自分では気づきにくいロジックの飛躍や表現のくどさなどを指摘してもらいやすく、短期間で「ダメな部分」をクリアにしていける利点があります。

ただしサービスによっては費用がかかるため、自身の予算やゴールを明確にしてから申し込むことが大切です。

- ライティング講座

- ライティング関連セミナー

- 個別コンサルティング

オンラインやオフラインで開催されるライティング講座やセミナーに参加すれば、講師や他の受講生と情報交換ができ、モチベーションを維持しやすいでしょう。

さらに、個別にメンターを探すならば、専門分野に強い人や自分が書きたい文章のスタイルを得意とする人を選ぶのがおすすめです。

テーマに関するリサーチが不十分(特徴②)

何かを伝えたいとき、根拠となる情報が薄いまま文章を書き始めると「思いつきを並べているだけなのではないか」と思われてしまう恐れがあります。

そうなると、読み手の信用を得られず「筆者は適当なことを言っている」「頭の回転が遅いのでは」と判断されがちです。

文章の正確性と説得力を高めるためには「徹底したリサーチ」が欠かせません。リサーチ方法はさまざまです。

- リサーチ方法の例

- Web検索(Google検索など)

- 生成AI(ChatGPTなど)

- 企業/商品/サービスの公式サイト

- 官公庁など公的ページ

- 公的機関や企業のデータ

- 専門書や公式文書

- 専門家の意見/論文

- SNSや口コミ

- 自分が体験したこと etc

Web検索を活用する際は「情報の信頼性」や「更新日」のチェックを行い、AIを使う際は「ファクトチェック」が欠かせません。

専門書や論文を参照するときは、要点を抜き出す方法をマスターするなど工夫が必要です。

また、直接関係者にインタビューを行ったり、SNSの声を拾うことで、生の意見やリアルな情報が手に入ります。

「一次情報」と「ファクトチェック」

一次情報というのは「発信された情報そのもの」のことで、情報発信者による発言・調査されたデータなどが挙げられます。

- 一次情報の例

- 自分の体験談

- 企業サイトの情報

- 官公庁の独自データ etc

こういった一次情報を引用した形で発信された情報(参考/引用)は、二次情報という扱いになります。

当然ですが、一次情報のほうが「信用度」は高いです。

次にファクトチェックですが、これは「嘘か本当かを調べる」ということ。ファクトチェックを怠ると、トラブルの原因にもなるので注意しましょう。

特に、生成AIで作った文章は誤りがあるケースも散見されるため、事実確認は必ずしてください。

- ファクトチェックの方法

- 商品の紹介するとき「企業サイト」で情報を調べる

- 制度について解説するとき「官公庁」の発表を調べる

- 医療情報を発信するとき「専門家」の意見を調べる etc

リサーチをしっかりした上で書かれた文章は、内容としても説得力があり信頼できることが多いです。

ビジネス文書においては、官公庁など「公的機関の統計資料」を引用しながらデータの裏づけを行うと、読み手の納得感が格段にアップするでしょう。

読者のニーズを理解できていない(特徴③)

文章を書くときに、書き手が伝えたいことだけを優先してしまうと、読み手の欲しい情報とマッチしない事態が起こります。

たとえば、以下はよくありがちなケースです。

- ケース①:専門用語

- 専門的な用語ばかりで読み手が理解しにくい文章となり、相手は「読みにくい」とか「要領を得ない」と感じる

- ケース②:自己主張

- クライアントに提示する資料で自社の主張ばかりを押し付け、相手から「価値がない提案」だと評価される

こういった状況は、文章力の問題というよりも「読み手が何を求めているか」を認識できていないのが根本原因です。

上司に対する報告書なら結論を先にまとめて簡潔に述べ、部下に指示を出す文章であれば具体的な行動レベルまで細かく示すなど、相手に合わせた情報量と語彙レベルを考慮する必要があります。

最終的に、読む人が「そうそう、これが知りたかった」と思える文章であれば、読みやすさだけでなく納得度も高まるはずです。

色々な方法で読者ニーズを探ろう

読者がどのような悩みを抱えているのか、どんな情報を求めているのかを知るには、直接聞くのが一番確実です。

- 読者ニーズを探る方法

- 知りたいことを直接聞く

- SNSの発信をチェックする

- 検索キーワードから想像する

- Yahoo知恵袋を確認する

- アンケート調査をする etc

SNSの書き込みをモニタリングすれば、世間のリアルな声やトレンドが手に入りますし、顧客アンケートやインタビューを実施すれば、商品やサービスに関する具体的な要望を把握できます。

社内向けの情報発信の場合は、同僚や上司に「どんな資料をよく読みたいか」「日頃どこで困っているか」を尋ねるだけでも新たな発見があるでしょう。

特に、部下が書いた報告書については上司からの指摘が最も参考になりますし、逆に上司の資料作成スキルに課題を感じる場合は、ミーティングで話し合う場を設けて改善の糸口を見つけるのも良い方法です。

こうした双方向のやりとりを増やしていくと「そもそも相手が気になっている疑問はどこか」という視点を見失わずに済むため、文章のゴールをはっきり設定しやすくなります。

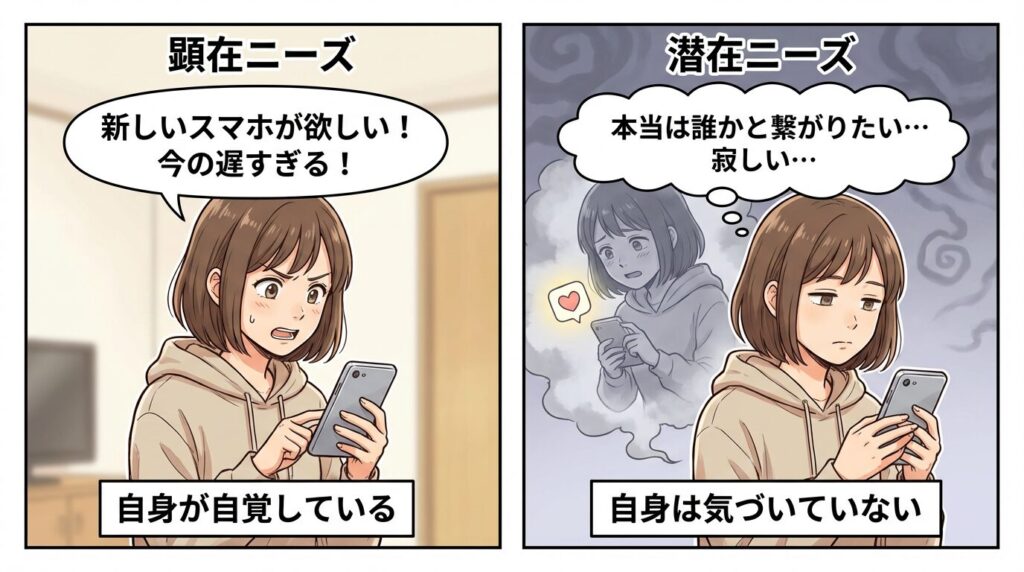

「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」とは

人は多くの場合、自分が抱えている問題のすべてを正確に言葉にできるわけではありません。

はっきりと自分の悩みや要望を自覚しているのが「顕在ニーズ」なら、本人も認識していない不満や希望は「潜在ニーズ」にあたります。

- 顕在ニーズ:自身が自覚している

- 潜在ニーズ:自身は気づいていない

たとえば「ビジネスメールの書き方が知りたい」といった顕在ニーズは表面上の要求ですが、実際には「書くたびに時間がかかってしまい、仕事が遅れがちなので解決したい」という潜在的な課題が隠れているかもしれません。

ここに気づいてあげることで、ただフォーマットを伝えるだけでなく、時間管理や効率的な文章作成のヒントまで伝えられます。

読者自身が自覚している疑問や悩みを先回りして回答すれば、読み手も「まさにそこが知りたかった!」と大満足するでしょう。

実際に文章を書く機会が少ない(特徴④)

いくら理論を学んでも、書く実践が少なければ身についた知識はなかなか活用されません。

スポーツや楽器演奏と同様に、文章も「書いてこそ」スキルが鍛えられるものです。

ビジネスの現場では、日報や週報をこまめに作成したり、社内で情報共有する際に自分から積極的に文章化したりすると、実践の場が増やせます。

他にも、以下の場所・機会などで、積極的に文章を書いてみましょう。

- SNS

- ブログ

- メルマガ

- YouTube台本

- プレゼン文書

- 報告書/企画書 etc

こうしたアウトプットの積み重ねによって、頭の中だけで考えていた内容がどのように伝わるか、どの部分に読みにくさがあるかを客観的にチェックできます。

つまり、文章を書く力は「頭が良いかどうか」ではなく「練習と試行錯誤を繰り返すかどうか」成長が大きく変わります。

文章を書いたまま放置しない

一度書き上げて終わりにしてしまうと、文章力はそれ以上なかなか伸びません。

実際には、書いた後こそがスタートラインと言っても過言ではないでしょう。

まずは、自分で読み返しながら、誤字脱字がないか、論理が飛躍していないかなどを、客観的にチェックしてみてください。

周囲に頼める人がいない場合は、オンラインの添削サービスや、SNS上で相互にフィードバックし合うコミュニティを探す手段もあります。

そこで指摘を受けた箇所や、自分自身でも疑問が残っていた部分を書き直すプロセスを繰り返すと、徐々に「どう書けばより分かりやすくなるか」が見えてきます。

小さな修正を積み上げていくことで、文章の完成度は飛躍的に高まり、読み手からの評価も高まるでしょう。

文章力がない部下への具体的な指導ポイント

部下の文章がどうにも分かりにくいと感じる場合、最初に心がけたいのは「段階を踏んだ育成」です。

いきなり長文を書かせるのではなく、箇条書きや短文で要点をまとめる練習から始めれば、部下もハードルが低く感じられます。

次のステップとして構成を教えるときは、結論を先に書く形や論点を並べ替える技術などを、具体的に提示すると分かりやすいでしょう。

さらに重要なのは、部下の書いた文章に対して「定期的にフィードバックを行う」ことです。

- 誤字が多いときには「一度ツールで校正してみよう」と助言

- 内容が散漫なら「伝えたいポイントを三つに絞ろう」とアドバイス

また「頭が悪い」とのレッテルを貼るのではなく、伸ばせる部分を褒めつつ、足りない部分を補う指導が求められます。

段階を踏んだ育成とフォローがそろえば、部下の文章力は大きく成長していくでしょう。

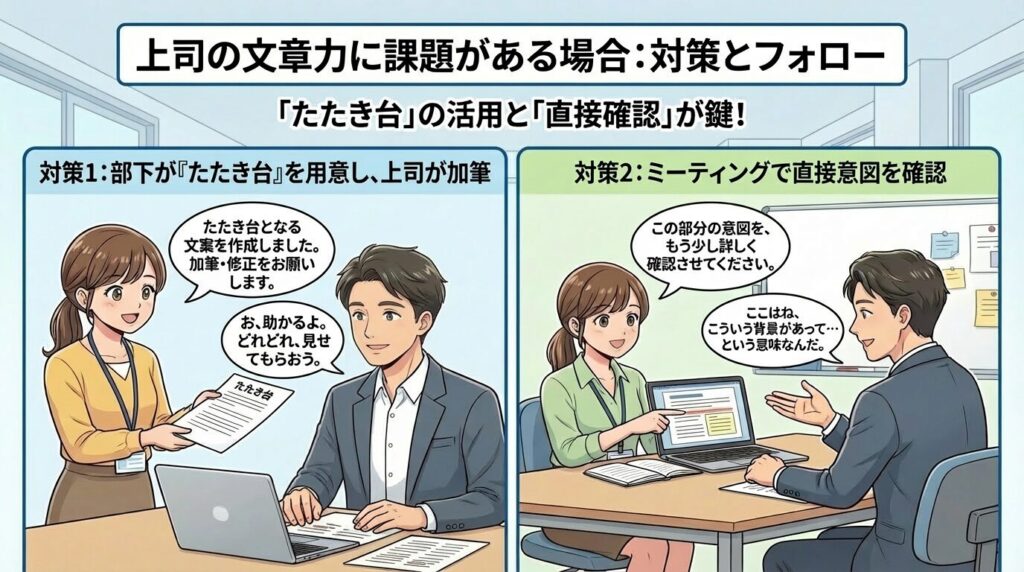

文章力がない上司への対処法・巻き込み方

部下だけでなく、上司側に文章力の課題がある場合も少なくありません。

たとえば、指示メールがあいまいな表現だらけだと、部下はどう行動すればいいのかわからず、結局「二度手間」や「三度手間」が発生します。

また、上司が外部に送る「提案書」や「説明資料」などで要点が整理されていない場合、会社としての信用度にも影響を及ぼすことがあるでしょう。

こうした問題をフォローするには、たとえば以下の方法もあります。

- 部下が「たたき台となる文案」を用意して、上司に加筆してもらう

- 補足的にミーティングを開いて、上司に直接確認する

上司の文章力不足を責めるのではなく、周りが協力してサポートすることで、会社全体の生産性を底上げできるでしょう。

AIツールや書籍の活用例 【ポイント】

近年、文章力の向上を支援するAIツールが増え、簡単な校正から自然言語生成まで、幅広い補助機能を利用できるようになりました。

AIツールを活用すると、誤字脱字や文法ミスを自動でチェックできるため、初歩的なミスを劇的に減らすことができます。

大まかな流れとしては、以下の感じです。

- Grammarly、文賢などの校正・文法チェックツールを使う

- 瞬時に誤字脱字や文法の誤りを指摘してくれる

- 校正にかかる時間を短縮でき、文章のクオリティも上がる

一方、文章の下書きや見出し案をスピーディーに提案してくれる「生成AIツール」も注目されています。

ChatGPTやGeminiのようなツールは、自動で文章を生成しアイデアを補完してくれますが、過去の学習データにもとづいているため、表現が文脈とずれる可能性があります。

したがって、生成された文章をそのまま使うのではなく、最終的な調整は「必ず自分の目で確認する」ことが重要です。

また、文章構成や論理的思考を深めるには「書籍」で体系的に学ぶことも大切です。

ロジカルライティングやコピーライティングに特化した本を複数読むと、多様な視点を得ることができます。

以下のような目的意識を持って本を読むと、インプットの質が高まります。

- 目的意識の例

- ロジカルシンキングの基礎を身につけ、説得力のある文章構成を学ぶ

- 読み手を意識したコピーライティングのテクニックを知る

- 文章全体の流れを管理する「構成力」や「論理展開力」を習得する

書籍で得た知識をベースに「AIも組み合わせる」ことで、誤りを最小限に抑えつつ、創造的な文章を書くことが可能になります。

ただし、どちらもあくまで「道具」であり、何よりも「書き手の目標」や「読み手の立場」を明確にしたうえで活用する姿勢が大切です。