- AIへの指示は「誰に・何をしてもらうか」を明確にすることが最重要

- 一度に長文を書かせず、5つのステップに分けることで品質が向上

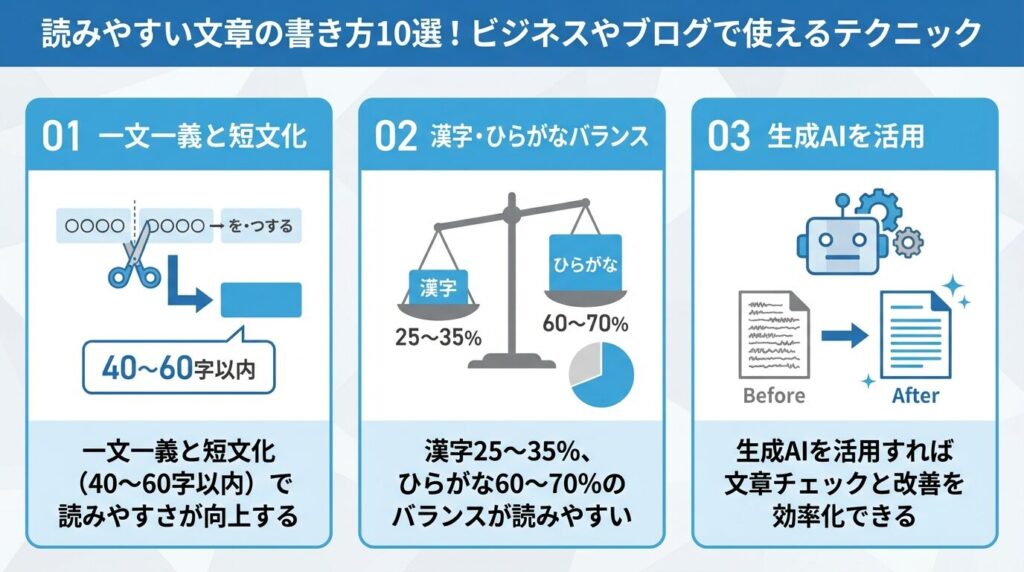

- AIは万能ではなく、文章作成のアシスタントとして活用すべき

[char no=”1″ char=”トール”]今回のテーマは『生成AIで文章作成をする手順』について![/char]

どうもー!トールです(@tooru_medemi)

ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AIを使えば、メール返信から企画書まで、様々な文章を数分で作成できるようになりました。

しかしながら、

- 「とりあえずAIに書かせてみたけど、思ったような文章にならない」

- 「修正に時間がかかって、結局自分で書いた方が早い」

といった悩みを抱える人も少なくありません。

実は、プロのライターたちがAIで高品質な文章を量産できる理由は、適切な準備と正しい手順を踏んでいるからです。

本記事では、生成AIの仕組みから主要ツールの特徴、ターゲット設定や目的設定の重要性、そして構成作成から推敲まで5つのステップで進める具体的なAIライティング手法まで、実践的なプロンプト例とともに詳しく解説します。

生成AIでの文章生成とは?

ChatGPTやClaude、Geminiという名前を聞いたことがある人は多いはずです。

これらの生成AIを使えば、メール返信から企画書まで、さまざまな文章を数分で作成できます。

しかし「AIに文章を書かせる」といっても、具体的にどういう仕組みなのか、何ができて何ができないのか、正確に理解している人は意外と少ないのが現状です。

生成AIが文章を作る仕組み(予測と生成の原理)

生成AIは「次に来る言葉を予測する」という、シンプルな仕組みで動いています。

この説明を聞いて「それだけ?」と思うかもしれませんが、この単純な原理を極限まで洗練させることで、人間のような自然な文章を生成できるようになったのです。

■ 身近な例で理解する生成AI

スマートフォンで「おはよう」と入力すると、予測変換で「ございます」が表示されます。

これは、過去の入力パターンから「おはよう」の後には「ございます」が来る確率が高いことを学習しているからです。

生成AIも基本的には同じ原理ですが、学習データの規模と予測の精度が桁違いに大きくなっています。

■ 技術的な基盤:トランスフォーマーモデル

多くの大規模言語モデル(LLM)で使われるニューラルネットワークは、主にトランスフォーマーモデルというアーキテクチャ(構造設計)に基づいています。

このトランスフォーマーは「Attention Is All You Need」という2017年の論文で発表され、自己注意機構(Self-Attention Mechanism)を備えているのが特徴です。

また、トランスフォーマーモデルは文脈を学習することができ、文脈に大きく依存する人間の言語では、このことは特に重要です。

■ 生成AIの動作プロセス(5つのステップ)

生成AIが文章を作る過程を、具体的に5つのステップで解説します。

1. トークン化(文章の分解)

入力:「今日の天気は晴れです」

↓

分解:[今日] [の] [天気] [は] [晴れ] [です]

文章を細かい単位に分解することで、AIは構造を理解しやすくなります。

2. ベクトル化(数値への変換)

言葉を数値に変換することで、コンピュータが処理可能になります。関連する言葉は、数値的に近い位置に配置されます。

3. 文脈の解析

- 直前の単語だけでなく、文章全体の流れを考慮

- 過去の会話履歴も参照(対話型AIの場合)

- 指示内容(プロンプト)の意図を推測

4. 確率計算

「今日の天気は」の後に来る言葉の確率を計算し、最も適切な単語を選択します。

5. 単語選択と文章生成

確率に基づいて最適な単語を選択し、このプロセスを繰り返して文章を完成させます。

ライティングに使える生成AIの代表例

文章作成に使える生成AIは複数存在しますが、それぞれに特徴があります。

自分の用途に合ったツールを選ぶことが、効率的なAIライティングの第一歩です。

■ 主要な生成AIツールの特徴

1. ChatGPT(OpenAI)

- 特徴:汎用性が高く、幅広い文章作成に対応

- 得意分野:創造的な文章、ブレインストーミング、コード生成

- 無料版と有料版があり、基本的な文章作成は無料版でも可能

2. Claude(Anthropic)

- 特徴:長文処理に強く、論理的な文章が得意

- 得意分野:分析的な文章、要約、学術的な内容

- 安全性と倫理性を重視した設計

3. Gemini(Google)

- 特徴:Google検索と連携、最新情報を反映可能

- 得意分野:リサーチが必要な文章、最新トピック

- Googleの各種サービスとの統合

4. Microsoft Copilot(Microsoft)

- 特徴:Microsoft Office製品と統合

- 得意分野:ビジネス文書、プレゼン資料

Word、Excel、PowerPointなどで直接利用可能

- 創造的な文章(小説、詩、キャッチコピー)→ ChatGPT

- 論理的な文章(レポート、分析記事)→ Claude

- 最新情報を含む文章(ニュース解説、トレンド記事)→ Gemini

- ビジネス文書(提案書、報告書)→ Microsoft Copilot

生成AIでできること・できないこと

決して、生成AIは万能ではありません。

得意な領域と苦手な領域を正しく理解することで、効果的に活用できるようになります。

生成AIが得意なこと

| カテゴリ | 具体的な内容 | 詳細例 |

|---|---|---|

| 定型文書の作成 | ビジネス文書 | ビジネスメール、お礼状、謝罪文 |

| 社内文書 | 議事録、報告書のテンプレート | |

| 広報文書 | プレスリリース、お知らせ文 | |

| 文章の変換・改善 | 要約 | 長文→短文への要約 |

| 言い換え | 専門用語→平易な表現への変換 | |

| 文体変更 | です・ます調→である調への変換 | |

| 翻訳 | 英語→日本語などの言語間翻訳 | |

| アイデア出し・構成作成 | タイトル生成 | ブログ記事のタイトル案 |

| 構成案作成 | コンテンツの構成・見出し | |

| コピー作成 | キャッチコピーのバリエーション | |

| 情報の整理・分析 | データ整理 | データの要点整理 |

| 形式変換 | 箇条書きへの変換 | |

| 視覚化支援 | 比較表の作成 |

※横スクロールで全部見れます

生成AIが苦手・できないこと

| カテゴリ | 具体的な内容 | 詳細・注意点 |

|---|---|---|

| 最新情報の反映 | リアルタイムのニュース | 現在進行中の出来事への対応不可 |

| 最新の統計データ | 学習データ以降の情報は反映されない | |

| 変動情報 | 株価や為替などのリアルタイム情報<br>※Geminiなど一部ツールは検索機能で補完可能 | |

| 事実確認・検証 | 情報の真偽判定 | 生成した内容の事実確認は不可 |

| 出典の正確性確認 | 引用元の信頼性検証は困難 | |

| 数値データの最新性チェック | データの有効期限や更新状況の確認不可 | |

| 個人的な経験・感情 | 実体験に基づく感想 | 実際の経験に基づかない創作になる |

| 個人の感情表現 | 真の感情表現は不可能 | |

| 主観的な評価 | 個人的な価値観に基づく判断は困難 | |

| 専門的な判断 | 医療・法律相談 | 医療診断、法律相談は禁止事項 |

| 投資アドバイス | 個別の投資判断は提供不可 | |

| 個別問題解決 | ケースバイケースの専門的判断は困難 | |

| 創造性の限界 | 完全にオリジナルなアイデア | 既存のパターンの組み合わせに留まる |

| 独自の研究成果 | 新規の発見や独自研究は不可能 | |

| 個性的な文体 | 特定の作家の文体の完全再現は困難 |

※横スクロールで全部見れます

重要なのは、生成AIを「文章作成のアシスタント」として位置づけることです。

最終的な判断や責任は人間が持ち、AIは作業を効率化するツールとして活用するのがベストでしょう。

文章作成における生成AIの活用例

実際にどのような場面で生成AIが活用されているのか、具体的な事例を見ていきましょう。

■ 日常業務での活用

メール作成

- 用途:問い合わせ対応、お礼メール、アポイント調整

- 効果:作成時間を大幅に短縮

議事録作成

- 用途:会議の要点整理、アクション項目の抽出

- 効果:作成時間の短縮と品質の均一化

■ コンテンツマーケティングでの活用

ブログ/ホームページ記事作成

- 用途:SEO記事、商品紹介、How-to記事

- 成果:記事制作の効率化と量産体制の構築

SNS投稿文作成

- 用途:Twitter、Instagram、LinkedInの投稿

- 成果:投稿頻度の向上とエンゲージメント率の改善

■ 営業・マーケティングでの活用

提案書作成

- 用途:カスタマイズ提案、見積書添え状

- 成果:提案書作成時間の短縮

商品説明文

- 用途:ECサイトの商品ページ、カタログ

- 成果:商品登録スピードの向上

生成AIで文章を書く前に決めるべきこと

ChatGPT、Gemini、Claudeなど、生成AIを初めて使う人の多くは「ブログ記事を書いて」「メールの文章を作って」といった短い指示から始めます。

しかしこれだと、返ってきた文章は「期待とはかけ離れたもの」になりがちです。

実は、プロのライターたちが生成AIで高品質な文章を量産できる理由は、以下の準備をしっかり行っているからです。

- 「ターゲット」を決める

- 「文章の目的」を決める

この2つの要素を一行で表現できるようになれば、AIはあなたの意図を正確に理解し、期待通りの文章を生成してくれるようになります。

ターゲット設定の違いにより「どれくらい文章のクオリティに違いが出るのか?」を、こちらの動画で実演しながら解説しました。

ターゲット読者を一行で決める

AIに文章を書かせる際、最初に決めるべきは「誰に読んでもらうか」です。

多くの人は「みんなに読んでもらいたい」と考えますが、これがAIを混乱させる最大の原因となります。

ターゲット読者の設定で、重要なポイントが3つあります。

- 役割(その人の立場や職業)

「会社員」という大雑把な設定ではなく、「中小企業の営業担当者」「個人事業主のWebデザイナー」など、具体的な役職や業種まで特定します。- 知識レベル(何を知っていて、何を知らないか)

「初心者」という表現は避け、「Excel は使えるがマクロは組めない」「SNS投稿はするがSEOは知らない」といった具体的なスキルレベルを示します。- 現在の課題(今まさに困っていること)

「売上を上げたい」ではなく「月の問い合わせが5件以下」「ブログのPVが100以下で停滞」など、数値を含めた具体的な悩みを設定します。

では、実際のターゲット設定の例(悪い例/良い例)を比較してみましょう。

まずは、良くない例からです。

【曖昧な設定(AIが混乱する)】

- 「一般向け」

- 「ビジネスパーソン向け」

- 「初心者向け」

曖昧なターゲットで文章作成を指示すると、AIが混乱してしまいます。

ターゲット設定は、以下のように具体的なものにしましょう。

【明確な設定(AIが理解しやすい)】

- 「フリーランス1年目、営業経験なし、月収20万円以下のWebライター」

- 「社員30名の製造業経営者、ITツール未導入、手作業での在庫管理に限界」

- 「子育て中の主婦、在宅ワーク検討中、パソコンスキルはWord・Excel程度」

この違いによって、AIが生成する文章は全く異なります。

前者では一般的で当たり障りのない内容になりますが、後者なら読者の状況に寄り添った具体的なアドバイスが生成される確率が高いです。

たとえば「ブログの始め方」という同じテーマでも、設定したターゲット読者によってAIの出力は変わります。

- フリーランス向けなら → 収益化までの最短ルートを重視

- 経営者向けなら → 費用対効果と外注の選択肢を含める

- 主婦向けなら → 隙間時間での作業方法を中心に

このようにターゲットを明確にしたら、次は「文章の目的」を決めましょう。

文章の目的を一行で決める

文章を書く目的は、読者に特定の行動を起こしてもらうことです。

「興味を持ってもらう」「理解してもらう」といった曖昧な目的では、AIは焦点の定まらない文章を生成してしまいます。

効果的な目的設定には、以下の2つのポイントがあります。

- 具体的な行動を1つに絞る

読者に期待する行動は必ず1つに絞ります。

「資料請求」「メルマガ登録」「商品購入」など複数の選択肢を提示すると、読者は迷って結局何もしません。- 数値目標(KPI)を明記する

可能な限り具体的な数値を含めます。これにより、AIは説得の強度を調整できます。

このように、具体的な行動、数値を入れることで、目的をより明確化できます。

では、実際の目的例を見てみましょう。

- 無料相談の申込み(月5件→15件に増加)

- メルマガ登録(読了率を考慮し、登録率3%目標)

- 資料ダウンロード(CVR2%、月50件獲得)

- オンラインセミナー参加(定員50名中30名獲得)

数値目標を含めることで、AIは以下のような判断を自動的に行うでしょう。

- 月5件→15件(3倍)なら、強い行動喚起が必要

- 登録率3%なら、ハードルを下げる工夫が必要

- 定員の60%獲得なら、限定感の演出が効果的

簡単なプロンプトであっても、明確なターゲット読者と目的を指示すれば、AIが生成する文章の品質は高くなります。

簡単なプロンプト:例

ここまでの内容を踏まえて、すぐに使えるテンプレートを用意しました。

以下をコピーして、[ ]内を自分の情報に書き換えるだけで、プロ並みの指示文が完成します。

あなたはプロのWEBライターです。以下の条件で記事を書いてください。 【ターゲット情報】 読者:[例:個人ブログ運営3ヶ月、月間PV500以下、収益化できていない会社員] 目的:[例:ブログ収益化の無料相談申込み(申込率2%、月10件獲得)] 掲載先:[例:企業ブログ/note/自社サイトのコラム] 【執筆ルール】 文体:ですます調 トーン:専門用語は使わず、具体例を多く含める 文字数:[例:2000-2500字] 構成:結論を最初に示し、その後で理由を説明 【禁止事項】 - 根拠のない数値や効果の記載 - 他社サービスの否定的な比較 - 「〜と言われています」等の曖昧な表現 - 著作権を侵害する可能性のある長文引用

このテンプレートを使うことで、以下のメリットが得られます。

- AIの理解度が向上:曖昧さがなくなり、一貫性のある文章が生成される

- 修正時間の削減:最初から方向性が合っているため、大幅な書き直しが不要

- 品質の安定化:禁止事項により、問題のある表現を事前に防げる

最初は面倒に感じるかもしれませんが、読者・目的の設定に5分かけるだけで、その後の30分が無駄にならずに済みます。

さらに文章や記事の品質を高めるため、AIにより具体的な指示を出していきます。

AIライティングの流れ(プロンプトと手順)

生成AIを使い始めたばかりの人は、3000字の記事、数ページの資料を、まとめて一度に書かせようとして失敗します。

途中で話が脱線したり、後半の品質が明らかに低下したり、そんな経験がある人も多いです。

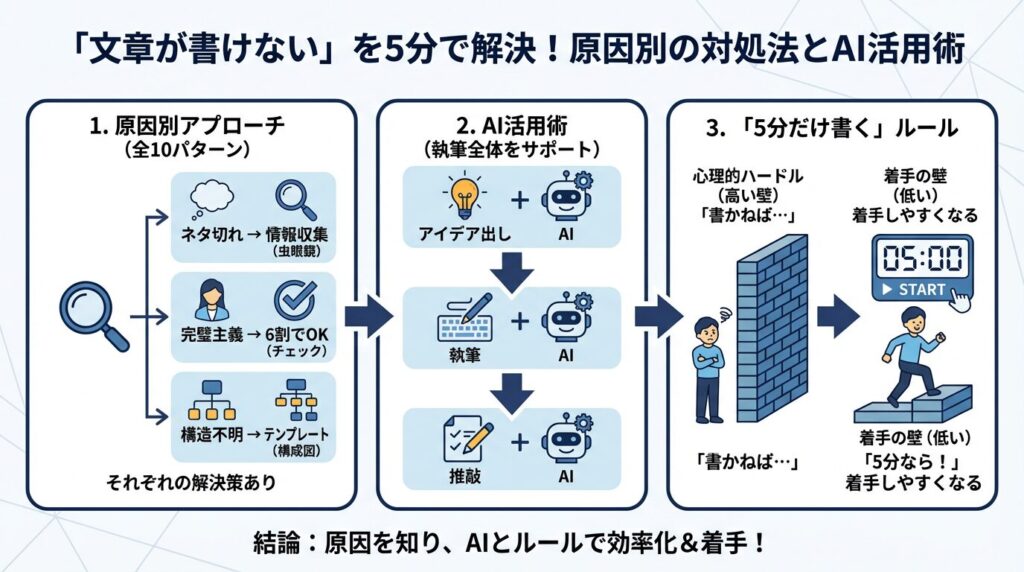

実は、プロのライターがAIを活用する際は、決して一括で長文を生成させません。以下の手順を踏まえて、文章を作っていきます。

- 構成を作成(アウトライン作成)

- 本文の執筆(結論から書く)

- 実例や出典の追加(信頼の裏付け)

- 推敲(読みやすく冗長表現をカット)

- タイトルと要約を作成

ここからは、これら5ステップの手順を、そのままコピーして使える「プロンプト付き」で解説します。

この手順通りに進めれば、AIを使い始めて1週間の人でも、1時間で質の高い記事を完成させられるでしょう。

構成の作成(見出し/アウトライン)

AIに記事を書かせる前に、まずアウトラインとなる「構成(見出し)」を作ります。これは建物を建てる前に、設計図を描くようなものです。

構成がしっかりしていれば、AIは迷うことなく論理的な文章を生成できます。

記事や文章の構成を作るときは、以下の点に注意しましょう。

- 大見出し(H2):4〜5個が最適

- 各大見出しの下に、小見出し(H3)を配置

- 各見出しに「短い要約」をつける

大見出しは、多すぎると散漫になり、少なすぎると情報不足になります。読者の集中力を考慮すると、4~5個が理想的です。

さらに、大見出しの下に「小見出し」を作ることで、読者は必要な情報を素早く見つけられます。また、AIも各セクションで何を書くべきか明確に理解できます。

各見出しには、短い「要約」をつけましょう。この要約があることで、AIは一貫性がある文章を書いてくれます。

【構成作成のプロンプト】

以下のテーマで記事構成を作成してください。 テーマ:[ここにテーマを入力] 読者:[前のステップで決めた読者設定をコピー] 【構成ルール】 - H2を4つ作成(各H2に40字×3行の要約を付ける) - 各H2にH3を3-4つ配置 - H2は読者の知りたい順番で並べる - H3は具体的な手順やポイントを示す - 文体:ですます調で統一 【出力形式】 ## H2:[見出し] 要約:[40字][40字][40字] ### H3:[見出し] ### H3:[見出し] ### H3:[見出し]

本文の執筆(結論から書く)

構成ができたら、各見出しごとに本文を書かせます。ここで重要なのは「結論先出し」です。

WEB記事の読者は最初の2~3秒で読み続けるかを判断するため、冒頭で結論・伝えたいことを書く必要があります。

そのため、以下を意識してAIに指示を出しましょう。

- 第1文:その段落の結論を端的に述べる

- 第2文:結論の根拠や理由を説明する

- 第3文以降:詳細な説明や具体例を展開する

結論から書くように指示をすることで、AIは論理的な文章を書きやすくなります。

その結果、AIが出力しがちな「文字数が多くて回りくどい」文章を避けることができるでしょう。

見出しの並び順についても「読者が知りたいこと」からが基本です。先ほどのステップで出した見出しを、必要に応じて並べ替えてからAIに指示を出します。

【文章執筆のプロンプト】

以下の見出しの本文を書いてください。 見出し:[構成で作ったH2またはH3をコピー] 要約:[その見出しの要約をコピー] 【執筆ルール】 - 冒頭2文で結論を明確に述べる - 3文目以降で詳細を説明 - 1段落は3-4文で構成 - 必要に応じて箇条書きを1回使用(3-5項目) - 専門用語は初出時に必ず説明 - 文字数:300-400字 【禁止事項】 - 「~と言われています」等の曖昧表現 - 根拠のない断定 - 「まず」「次に」から始まる冗長な前置き

結論から先に伝える文章構造の代表例が「PREP法」です。

伝わりやすい文章を書く基本のテンプレートなので、ぜひ覚えておきましょう。

▼あわせて読みたい

PREP法|ブログ記事やビジネス文書、プレゼン構成に使える型

実例と出典の追加(信頼性の裏付け)

AIが生成した文章には、実在しない企業名や架空の統計データが含まれることがあり、これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

生成AIの進化によりハルシネーションは減ってきていますが、それでも事実と異なる情報が含まれるケースがあります。

この問題を防ぐために、実例と出典などを追加する工程を設けましょう。

- 具体的な企業事例(実在する企業名と数値)

- 信頼できる統計データ(公的機関や調査会社のデータ)

- よくある失敗例(読者が共感できる具体的なミス)

実在する企業や企業事例を挙げることで、記事の信頼性を高めることができます。

統計データ、数値、法律、定義などを記載するときは、官公庁、公的機関、調査会社などの資料を引用しましょう。

また、自社が保有しているデータや事例、よくある失敗例などを記載することで、競合他社にはないオリジナリティある記事がかけます。

【実例と出典追加のプロンプト】

以下の本文に信頼性を高める要素を追加してください。 [生成された本文をペースト] 【追加内容】 1. 実在する企業の事例を1つ(企業名と具体的な数値を含む) 2. 信頼できる統計データを1つ(必ず出典を明記) 3. よくある失敗例を1つ(対処法とセットで) 【追記ルール】 - 各追記は<ADD>~</ADD>タグで囲む - 出典が見つからない場合は「出典不明」と明記 - 追記は各50-100字程度 - 2024年以降の最新データを優先

推敲(冗長部分を20%カット)

AIが生成した文章は、冗長になりがちです(無駄が多くて長くなりやすい)。

さらに「です/ます」などの語尾を連続させないよう指示をすると、より冗長した文章を生成しやすくなります。

「することができます」「ということになります」といった回りくどい表現が多いと、読者を疲れさせてしまうでしょう。

- 冗長表現を削除(「~することができる」→「~できる」)

- 一文を50字以内に調整

- 同じ語尾の連続を避ける

- 不要な接続詞を削除

このようにして、文章の意味を保ちながら20%短縮することで、各段に読みやすい文章へと様変わりします。

冗長表現や回りくどい表現など、人間がチェックするよりもAIに任せたほうが効率的です。

生成AIで文章を書かせて終わりではなく、さらに推敲作業もAIをフル活用しましょう。

【推敲のプロンプト】

以下の文章を読みやすく推敲してください。 [文章をペースト] 【推敲指示】 1. 意味を保ったまま20%短縮 2. 「です/ます」の連続を避ける 3. 一文を50字以内に収める 4. 冗長な表現を簡潔にする 【必ず修正する表現】 - することができます → できます - ということです → です - させていただきます → します - なのではないでしょうか → でしょう 【出力形式】 <推敲後の文章> [推敲した文章] <主な変更点> - [削除した表現のリスト]実際の改善例:

タイトルと要約の作成(SEO基礎)

最後に、検索エンジンとユーザーの両方を意識した「タイトル」と「メタディスクリプション(検索結果に表示される説明文)」を作成します。

とくに、タイトルはSEOの観点からも重要な部分なので、積極的にAIを利用しましょう。

- 32字以内(検索結果で省略されない)

- 主要キーワードを前半に

- 配置数字や具体的な言葉を含む

- 誇張表現を避ける

複数のタイトル案をAIに作成してもらい、その中から最適なタイトルを選ぶ方法もあります。

また、ディスクリプションについては「関連語」や「共起語」なども含めるとよいでしょう。

【タイトルと要約作成のプロンプト】

以下の記事のタイトルとメタディスクリプションを作成してください。 記事の要点:[記事の内容を3行で要約] メインキーワード:[3-5個記入] 【タイトル作成ルール】 - 32字以内で3つ作成 - メインキーワードを前半に配置 - 数字または「初心者」「完全版」等を含む - クリックしたくなる具体性 【メタディスクリプション作成ルール】 - 120字以内で1つ作成 - 記事を読むメリットを明確に - メインキーワードを自然に2回含める - 「解説します」「紹介します」で締める

この5ステップを順番に実行すれば、AIを使い始めて間もない人でも、確実に質の高い記事を作成できます。

最初は各ステップに10~15分かかるかもしれませんが、3回も実践すれば、全工程を1時間以内で完了できるようになります。

まとめ:生成AIを使った文章作成で押さえるべきポイント

生成AIによる文章作成は、適切な準備と手順を踏むことで、誰でも高品質な文章を効率的に作成できるようになります。

まず重要なのは、ターゲット読者と文章の目的を明確に設定することです。

- 「誰に」

- 「何をしてもらうか」

これらを具体的に決めることで、AIは的確な文章を生成できます。

実際の文章作成では、一度にすべてを書かせるのではなく、5つのステップ(構成作成→本文執筆→実例追加→推敲→タイトル作成)に分けて進めることがおすすめです。

各ステップで具体的なプロンプトを使用することで、AIの出力品質を大幅に向上させられます。

まずは実践してみて、徐々に自分なりのAIライティング手法を確立していきましょう。