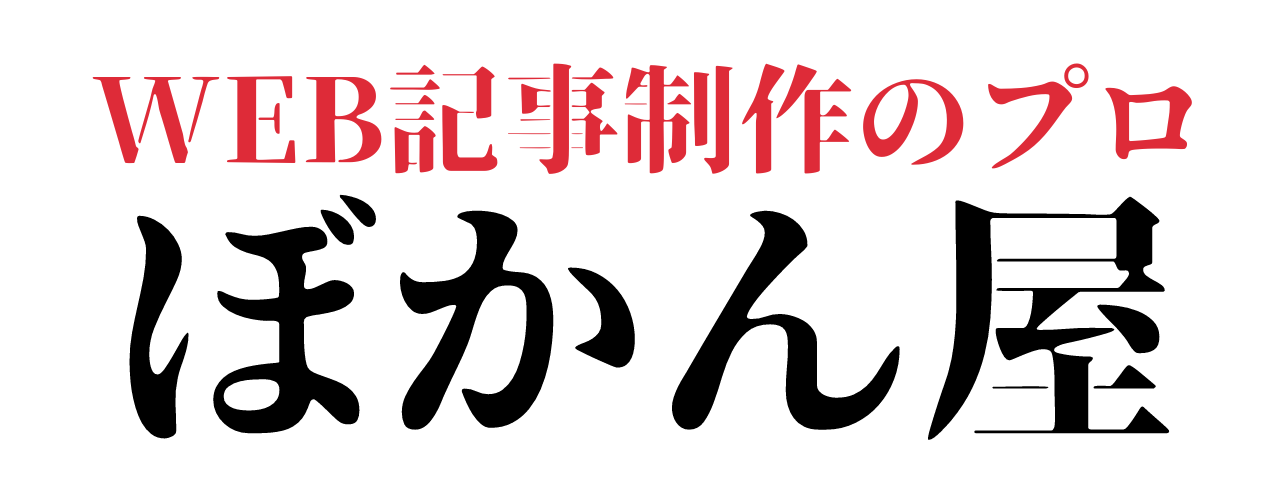

- ポイント!

- 文章が書けない原因は10パターンあり、それぞれに解決策がある

- AIツールでアイデア出しから推敲まで執筆全体をサポートできる

- 「5分だけ書く」ルールで心理的ハードルを下げ着手しやすくなる

どうもー!トールです(@tooru_medemi)

文章を書こうとしても、最初の一文が浮かばない、言葉が出てこない、締切に焦って頭が真っ白になる。このような「書けない」状態に悩んでいませんか?

実は、文章が書けない原因は文章力の問題だけではありません。環境的要因、心理的要因、身体的要因など、10の明確な原因があり、それぞれに効果的な解決策が存在します。

さらに近年では、ChatGPTやClaudeなどのAIツールを活用することで、アイデア出しから構成作成、推敲まで、執筆のあらゆる場面でサポートを受けられるようになりました。

本記事では、文章が書けない10の原因とその対処法、AIを活用した7つの克服テクニック、そして今すぐ実践できる「5分ルール」まで、執筆の悩みを解決する具体的な方法を詳しく解説します。

文章が書けない10の原因と解決方法

「書けない」状態には複数の原因が考えられ、それぞれに対応する解決策があります。原因は心理的なものから環境・体調面まで様々で、まず原因を知ることが解決の第一歩です。

多くの人が文章作成で悩むのは、単に文章力がないからではありません。実のところ、執筆環境や心理状態、準備不足など、様々な要因が複雑に絡み合っているのです。

以下の表で、自分がどのパターンに当てはまるか確認してみましょう。

| 原因 | 特徴 | 解決策 |

|---|---|---|

| 最初の一文が浮かばない | 完璧な書き出しにこだわりすぎて手が止まる | ・仮の一文でOK ・本文から書き始める ・テンプレート活用 |

| 言葉が出てこない | 適切な表現が思いつかず語彙不足を感じる | ・音読して自然な表現を探す ・類語辞典の活用 ・仮の言葉で進める |

| 話の組み立てがわからない | 論理的な構成や展開順序が決められない | ・箇条書きで整理 ・PREP法等の型を活用 ・口頭で説明してみる |

| 情報が多すぎて混乱する | 調べた情報の取捨選択ができない | ・主旨を一文化 ・メイン/サブ/参考に分類 ・マインドマップを活用 |

| 通知やSNSで気が散る | デジタル機器の通知で集中が途切れる | ・機内モード設定 ・通知オフ ・ポモドーロテクニック(25分集中) |

| 締切が近くて焦る | プレッシャーで頭が真っ白になり逆に進まない | ・タスク細分化 ・優先順位付け ・60%完成度でも提出する覚悟 |

| 誰に書くか決めていない | 読者が曖昧で内容や言葉遣いが定まらない | ・ペルソナシート作成 ・理想の読者1人を設定 ・知人を想定 |

| 寝不足や姿勢の悪さで頭が働かない | 睡眠不足や悪い姿勢で集中力・発想力が低下 | ・7〜8時間睡眠を確保 ・背筋を伸ばす ・1時間毎にストレッチ |

| 専門用語や外国語でつまずく | 難しい用語表現で行き詰まる | ・用語集を手元に準備 ・平易な言葉に置き換え ・母国語で下書き |

| 批判されるのが怖い | 完璧主義や承認欲求が執筆の障壁になる | ・初稿は自分のため ・70点でもOK ・万人受けは不可能と割り切る |

※横スクロールで全部見れます

原因を特定できれば、適切な対処法が見つかり、執筆への苦手意識も和らぎます。ただし、完璧を求めすぎず、まずは「書き始める」ことを優先させましょう。

実は、文章が書けないのは頭が悪いからではありません。単に書き方を知らないだけです。

▼あわせて読みたい

文章力がない=頭が悪い」はウソ!文章力がない人の特徴・原因とその解決法

ここからは、文章が書けない「具体的な原因」と「その解決策」について解説していきます。

最初の一文が浮かばない

完璧な出だしにこだわりすぎて冒頭の一文が書けず、手が止まってしまうことがあります。

最初の一文で悩む人の多くは「書き出しで読者の心をつかまなければ」というプレッシャーを感じるからです。

とはいえ、プロのライターでも書き出しに時間をかけることは珍しくありません。完璧な書き出しを探しているうちに時間ばかりが過ぎ、結局何も書けないまま終わってしまうこともあります。

文章の書き出しに困ったときは、以下のテンプレを使ってみてください。

- 質問型:「〜と思ったことはありませんか?」

- 統計型:「〜という調査結果があります」

- エピソード型:「先日、〜という経験をしました」

- 結論先出し型:「結論から言うと〜です」

これらのテンプレートを活用すれば、白紙の恐怖から解放されるでしょう。

他にも、本文を先に書いてから、後で最初の一文を考える方法も有効です。出だしに悩む場合は、まず結論や要点を書き出してから導入文を作るとスムーズに書き出せます。

書き出しに時間をかけすぎてしまったら「後で修正する」と決めて、とりあえず本論から書き始めることをお勧めします。

言葉が出てこない

伝えたいことはあるのに、適切な言葉が出てこなくて手が止まることがあります。頭の中にイメージはあるのに、それを言葉にできないもどかしさは誰もが経験することでしょう。

「もっと良い表現があるはず」と考えすぎると、かえって簡単な言葉さえ出てこなくなります。実際、完璧な表現を探そうとすればするほど、普段使っている言葉も思い出せなくなることがあります。

以下の方法を試してみると、適切な表現が見つかりやすくなるでしょう。

- 音読法:頭で考えず、声に出して説明してみる

- 類語検索:オンライン類語辞典を活用する

- 仮置き法:「〇〇のような」と仮の言葉で書き進める

- 例え話法:比喩や例えで表現する

実際、音読することで脳の言語野が活性化し、適切な表現が浮かびやすくなると言われています。

また、どうしても適切な言葉が見つからない場合は、仮の言い回しで一旦書き進め、後からより適切な表現に修正すればOKです。

「類義語」や「共起語」を調べる習慣をつけることも、徐々に語彙力も向上します。ただし、難しい言葉を無理に使うより、読者に伝わりやすい平易な表現を選ぶことも大切です。

[char no=”2″ char=”トール”]共起語とは「特定のキーワードと一緒に使われやすい言葉」です。たとえば「カレー」の共起語なら「スパイス」「ルー」「ご飯」などがあります。[/char]

話の組み立てがわからない

伝えたい内容をどう組み立てればいいかわからず、書き出せなくなることがあります。

伝えたいことがたくさんあるのに、どの順番で書けばいいか分からない。これは、頭の中で複数のことを同時に考えようとして、思考が混乱してしまうからです。

こういったときは、いきなり本文を書かず「まず要点を箇条書き」にして並べ替えると、文章全体の流れが見えやすくなります。

文章の構成力は、一朝一夕には身につきません。でも、以下の定番パターンを参考にすると、展開の方向性が掴みやすくなるでしょう。

| 構成パターン | 特徴 | 適した文章 |

|---|---|---|

| 起承転結 | 物語的な展開で読者を引き込む | エッセイ、体験談 |

| PREP法 | Point→Reason→Example→Point | ビジネス文書、提案書 |

| 三段構成 | 序論→本論→結論 | 報告書、説明文 |

| 問題解決型 | 問題提起→原因分析→解決策 | 企画書、提案文書 |

※横スクロールで全部見れます

論理的な文章構成には「型(テンプレート)」があり、それを利用するだけで文章が格段に書きやすくなります。

ただし、型にこだわりすぎると硬い文章になりがちなので、読者の理解度に合わせて柔軟に調整することも忘れないようにしましょう。

また、構成に迷ったら口頭で説明してみると、伝える順序が見えてくることもあります。マインドマップやアウトラインツールを活用して、視覚的に構成を整理する方法も効果的です。

情報が多すぎて混乱する

リサーチで調べた情報が多すぎると、取捨選択ができずに何から書けばいいか混乱してしまいます。

せっかく調べた情報を捨てるのはもったいない、全部盛り込みたい。そう思うのは自然なことです。しかし、情報が多すぎると、どれが本当に大切なのか分からなくなり、結果的に何も書けなくなってしまいます。

まず「伝えたい主旨を一文で明確」にして、それに必要な情報だけを選び出すと整理が進みます。

情報過多は現代特有の悩みかもしれません。調べれば調べるほど情報は増え、整理がつかなくなるという皮肉な状況に陥りやすいです。

そういったときは、以下のステップで情報を整理してみましょう。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| STEP① | 分類する | ・メイン情報(絶対に必要) ・サブ情報(あると良い) ・参考情報(なくても成立) |

| STEP② | 優先順位をつける | ・読者にとっての重要度 ・論理展開上の必要度 ・独自性 ・希少性 |

| STEP③ | 取捨選択する | ・メイン情報は必ず採用 ・サブ情報は文字数に応じて調整 ・参考情報は注釈や補足に活用 |

※横スクロールで全部見れます

情報をマインドマップなどで視覚的に整理すると、頭の中の混乱が減ります。あれもこれもと盛り込みすぎず「本当に必要な情報に絞る」勇気も大切です。

読者にとって価値のある情報は何か、常に意識しながら取捨選択を行いましょう。

とはいえ、削った情報も別の機会に活用できるため、アイデアストックとして保管しておくことをお勧めします。

通知やSNSで気が散る

執筆中はスマホやSNSが気になって集中が途切れてしまうことがあります。

メールの通知音、SNSの更新、気になるニュース。現代は集中を妨げる要因があふれています。「ちょっとだけ」のつもりでSNSを見始めたら、気づけば30分経っていた、という経験は誰にでもあるでしょう。

デジタルデバイスの誘惑は、現代のライターにとって最大の敵かもしれません。一度集中が切れると、元の思考の流れを取り戻すのに想像以上の時間がかかってしまうからです。

そんなときは、以下の対策で集中できる環境を作りましょう。

- スマホを機内モードまたは別室に置く

- PCの通知をすべてオフにする

- SNSからログアウトする

- ポモドーロテクニックを活用する(25分集中+5分休憩)

- 執筆専用のアプリやブラウザを使用する

執筆中はSNSにアクセスしないと決め、見る時間帯をあらかじめ区切っておくと集中しやすくなります。

また、物理的・デジタル的な環境整備も大切です。

ただし、過度に自分を縛りすぎるとストレスになるため、適度な休憩も忘れずにしましょう。

締切が近くて焦る

締切直前になると焦りから頭が真っ白になり、かえって文章が進まなくなることがあります。焦りを感じたら、一度深呼吸して落ち着き、短時間でもいいから書き始めることが大切です。

「時間がない」と思えば思うほど、良いアイデアは浮かばなくなります。焦りは判断力を鈍らせ、普段なら簡単に書ける内容も思いつかなくなってしまうからです。

また、時間がないからこそ「一発で完璧なものを書かなければ」というプレッシャーが強くなり、かえって手が止まってしまうという皮肉な状況も起こります。

- 時間を可視化する:残り時間を紙に書き出す

- 最小単位から始める:タイトルだけ、第一段落だけでも書く

- 完璧主義を手放す:「初稿は下書き」と割り切る

- タイムプレッシャーを味方に:締切効果で集中力が高まることもある

締切が迫る状況では、完璧より「書き切る」ことを優先し、後から時間内で可能な範囲で修正する意識が大切です。

普段から余裕を持ったスケジュール管理を心がけ、バッファ時間を設けることも重要でしょう。

ただし、適度な締切プレッシャーは集中力を高める効果もあるため、上手に活用することも考えてみてください。

誰に書くか決めていない

誰に向けて書くか曖昧なままだと、内容や言葉遣いが定まらず、筆が進まなくなることがあります。

読者が見えないと、どんな言葉を使えばいいか、どこまで詳しく説明すればいいか、すべてが曖昧になってしまうからです。

まず「誰に読んでほしいか」を具体的にイメージすると、語彙や説明のレベルが定まり書きやすくなります。

ターゲット読者の設定は、文章作成の基本中の基本です。困ったときは、以下のペルソナシートを埋めてみましょう。

【ペルソナ設定シート】

- 年齢・性別:________

- 職業・役職:________

- 知識レベル:初心者 / 中級 / 上級

- 関心事:________

- 読む目的:情報収集 / 問題解決 / 娯楽

- 読む場所・時間:________

理想の読者を一人思い浮かべ、その人に話しかけるように書くと、文章に一貫性と親しみが生まれます。

実在の知人を想定して書くのも一つの手法です。

ただし、特定の読者に偏りすぎると、他の読者を置き去りにする可能性もあるため、バランス感覚を忘れずにしましょう。

寝不足や姿勢の悪さで頭が働かない

睡眠不足の状態では、脳の働きが鈍くなり、集中力や発想力が低下して、文章が思うように書けなくなります。睡眠不足が認知機能を低下させることは、多くの研究で明らかになっています。

寝不足の朝、頭がぼんやりして言葉が出てこない経験は誰にでもあるでしょう。疲れた脳では、創造的な思考や複雑な文章構成は困難になります。

また、長時間同じ姿勢で座っていると、血流が悪くなり、脳への酸素供給も減ってしまいます。そうなると、脳の働きも鈍ってしまうため、良い文章は書けません。

文章が書けないときは、仮眠を取るか、十分寝て頭をリセットしてから取り組む方が効率的な場合もあります。

- 睡眠:7〜8時間の十分な睡眠を心がける

- 姿勢:背筋を伸ばし、足を床につける

- 水分:1時間ごとにコップ1杯の水分補給

- 運動:1時間ごとに5分程度のストレッチ

- 室温:22〜25度の快適な温度設定

正しい姿勢で座ると深い呼吸ができ、脳への酸素供給が改善されることで集中力向上につながると言われています。

適度な運動や水分補給も、脳の活性化に欠かせません。1時間に1回は立ち上がってストレッチを行い、血流を促進させることも大切です。

ただし、体調不良を言い訳にして執筆を先延ばしにする癖がつかないよう、自己管理には注意が必要でしょう。

専門用語や外国語でつまずく

難しい専門用語や外国語で表現しようとして行き詰まり、筆が止まってしまうことがあります。専門用語につまずいたら、その場ですぐ意味を調べて確認しましょう。

また、自分が完全に理解していない言葉を使おうとすると「これで合っているか」という不安で手が止まります。

専門用語を使わなければと思う一方で、使い方が間違っていないか心配になり、結局書けなくなってしまっては本末転倒です。

専門用語への対策例

- 用語集・グロッサリーを手元に準備

- 初出時は必ず説明を加える

- 可能な限り平易な言葉に置き換える

- カタカナ語は日本語訳を併記

- 略語は初出時にフルスペルを記載

それでも、難しい専門用語は無理に使わず、自分の言葉で言い換えると自分にも読者にも分かりやすくなります。

外国語で書く場合は、まず母国語で内容をまとめてから翻訳するか、翻訳ツールで表現を確認するのも効果的です。

専門用語の使用頻度にも配慮し、読者の理解度に応じて注釈を加えることも忘れないようにしましょう。

批判されるのが怖い

自分の書いた文章を批判されるのではと不安になり、手が止まってしまうケースもあります。しかし、実際にはすべての読者が批判的に読むわけではないため、必要以上に恐れることはありません。

「こんなことを書いたら笑われるのでは」「間違いを指摘されたらどうしよう」。そんな不安が頭をよぎると、安全な表現ばかり選んでしまい、自分らしい文章が書けなくなります。

批判を恐れるあまり、当たり障りのない内容になってしまい、結果として誰の心にも響かない文章になってしまうケースも多いです。

以下のような考え方を持つことで、批判への恐れを和らげられるでしょう。

- 初稿は自分のため:最初は読者を意識せず自由に書く

- 批判は成長の糧:建設的な意見は改善のヒント

- 万人受けは不可能:特定の読者に価値を提供できればOK

- 完璧より完成:70点の文章でも、0点より価値がある

執筆中は内なる批評家の声をいったん無視し、まずは自由に書き切ってしまうことが重要です。

全員に好かれる文章を書くのは不可能なので、理不尽な批判に振り回されることなく「自分が本当に伝えたいこと」に集中しましょう。

AIを使って楽に文章を書く方法

AIの力を借りれば、文章作成のさまざまな場面でサポートを得られ、苦手意識を減らすことができます。

ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIツールは、執筆の強力な味方となるでしょう。

近年のAI技術の進化により、文章作成の敷居は大幅に下がりました。以下の表では、AIツールの主な活用場面を取り上げています。

| 活用場面 | 具体的な使い方 | 期待効果 |

|---|---|---|

| アイデア出し | キーワードから関連トピックを提案 | 発想の幅が広がる |

| 構成作成 | アウトラインの自動生成 | 論理的な流れが作れる |

| 下書き作成 | 要点から文章を生成 | 白紙の恐怖から解放 |

| 事実確認 | 情報の正確性をチェック | リサーチ時間短縮 |

| 言い換え・推敲 | 表現の改善改善提案 | 文章の質が向上 |

| 読みやすさ診断 | 文章の客観的評価 | 読者視点での改善 |

| 進捗管理 | タスクの整理と励まし | モチベーション維持 |

※横スクロールで全部見れます

ここからは、AIを活用した具体的な7つのテクニックを順に紹介します。

AIでアイデア出しをする

AIにキーワードを入力して、関連するトピックや切り口のアイデアを提案してもらいます。ブレインストーミングの相手として、AIは24時間いつでも対応可能な優秀なパートナーです。

自分一人では思いつかない視点や組み合わせの提案を得られるため、発想の幅を広げるのに役立ちます。

まずは、以下のようなプロンプトを活用してみましょう。

アイデア出しのAIプロンプト(例)

「〇〇について、以下の観点でアイデアを5つ提案してください」

- ターゲット:30代女性会社員

- 目的:問題解決のヒントを得る

- トーン:親しみやすく実践的

- 文字数:各200字程度

AIのアイデアは必ずしも採用する必要はありませんが、発想のきっかけとして有効です。

AIを使うときは「テーマや対象読者などを具体的に伝える」と、よりニーズに合ったアイデアが得られます。

ただし、AIの提案をそのまま使うのではなく、自分なりのアレンジを加えることで独自性を保つことが大切です。

AIでアウトラインを組み立てる

AIにテーマやキーワードを入力すれば、見出しや段落構成のアウトライン案を自動生成してくれます。

論理的な文章構成を苦手とする人にとって、AIのサポートは心強い味方となるでしょう。

あとは、AIが提案したアウトラインを叩き台に、自分の書きたい内容に合わせて調整するだけです(以下参照)。

AIを使って記事構成を作る手順

- 基本情報の入力(テーマ、目的、読者層、文字数)

- AIによる生成(複数パターンを生成して比較)

- カスタマイズ(自分の意図に合わせて修正)

- 肉付け(各見出しに書く内容を箇条書き)

こうすることで、論点の漏れ防止にも役立ち、AIが提案した見出しをヒントに、書くべきポイントを網羅できます。

構成案を作る際は、文章の目的や読者ターゲット層などの条件を明確に伝えることが重要です。

SEO記事であれば、検索キーワードや競合記事のURLを参考情報として提供するのも効果的でしょう。

AIに下書きを作らせる

AIに「見出し」や「要点」などの情報を与えると、それに沿った文章の下書きを生成してくれます。

この下書きを参考にすれば、スムーズに文章が書けるでしょう。

ただし、以下の点には注意してください。

AI下書き活用の注意点

- そのまま使用は厳禁:著作権や倫理的問題のリスク

- 事実確認は必須:AIの生成内容を鵜呑みにしない

- 独自性を加える:自分の体験や意見を必ず追加

- 文体を統一:AIの文章と自分の文章の違和感を解消

AIの下書きはニュアンスや独自性に欠ける部分もあるため、最後に自分で手直ししてオリジナリティを加えることが大切です。

部分的にAIの文章を活用しながら、自分の体験や意見を織り交ぜることで、独自性のある文章に仕上げましょう。

AIの文章からは、自分では思いつかない表現を学べることもあり、文章力向上にもつながります。

AIで事実チェックを行う

執筆中に出てきた疑問点(例えば日付や統計値など)をAIに質問すれば、即座に回答を得ることができます。

このようにAIを活用すればリサーチの時間を大幅に短縮でき、執筆の流れを止めずに済むでしょう。

インターネット検索よりも素早くポイントとなる事実を教えてくれるため、資料集めの時間を短縮できます。ただし、以下の点に十分注意が必要です。

AIの文章生成リスクと対策

- ハルシネーション(誤情報):必ず複数の信頼できるソースで確認

- 情報の古さ:最新情報は公式サイトなどで確認

- 偏った情報:異なる視点の情報も収集

- 誤った計算:人間の手でも検算

AIで調べた情報、AIが書いた文章などを「ファクトチェック(事実確認)」する際は、以下の観点で実施することが大切です。

- 公的機関のウェブサイト(go.jp、lg.jp、ac.jpなど)で確認

- 複数の信頼できる情報源でクロスチェック

- 専門家や業界団体の公式発表を参照

- 統計データは元の調査報告書を確認

複雑な計算や単位変換なども、AIに任せれば瞬時に結果が得られますが、クロスチェックは欠かせません。

AIの情報源や学習データの時期を確認し、最新性や信頼性を見極めることも忘れないようにしましょう。

AIで言い回しを言い換える

同じ意味でも、読者に与える印象は表現次第で大きく変わります。

文章が冗長だったり硬すぎたりすると感じたら、AIに頼んでより自然で簡潔な表現に言い換えましょう。

AIは豊富な言い回しのデータを持っているので、自分では思いつかない表現の引き出しを増やすのにも役立ちます。

言い換えリクエストの例

- 「より簡潔に」→ 冗長な表現をスッキリ

- 「より親しみやすく」→ 堅い表現を柔らかく

- 「より専門的に」→ カジュアルな表現を格式高く

- 「より具体的に」→ 抽象的な表現を具体化

カジュアルな口調にする、より丁寧な表現にする、といったトーンの調整もAIに任せることができます。複数の言い換え案を提示してもらい、文脈に最も適したものを選ぶこともできます。

「より感情的に」「より論理的に」といった具体的な指示を与えることで、目的に応じた言い換えが可能です。

ただし、過度な言い換えは文章の一貫性を損なう可能性があるため、全体のトーンを保ちながら部分的に活用しましょう。

AIに読みやすさを診断させる

文章をAIに入力すれば、専門用語が多すぎないか、冗長な表現がないかなど、読みやすさの観点でチェックしてもらえます。

客観的な評価を得ることで、自己満足の文章に陥るリスクを回避できるでしょう。

自分では気づかない問題点を、AIが以下の観点から指摘してくれます。

AIによる読みやすさチェック項目(例)

- 文の長さ:一文40字以内が理想的

- 段落の長さ:3〜5文程度が読みやすい

- 専門用語率:全体の10%以下に抑える

- 接続詞の使用:論理の流れを明確に

- 重複表現:同じ言葉の繰り返しを避ける

AIからの読みやすさに関するアドバイスを取り入れれば、文章の論理構成や表現のバランスを整えるのに役立ちます。

文章の難易度や想定読解時間なども分析してもらえるため、読者への配慮が行き届いた文章に仕上げられるでしょう。

ただし、AIの診断結果を鵜呑みにせず、文章の目的や読者層に応じて柔軟に判断することが重要です。

AIと一緒に進捗を管理する

執筆の壁にぶつかったときも、AIとの対話を通じて突破口を見つけられることがあります。定期的な進捗確認や締切リマインダーの設定も、AIを活用すれば簡単に行えるでしょう。

AIに「次は何をすればいい?」と質問すれば、今の進捗に応じたアドバイスや次のタスクを提案してもらえます。

他にも、以下のような活用が可能です。

| タイミング | AIへの質問例 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 執筆開始前 | 「2000字の記事を書く手順を教えて」 | 作業の見通しが立つ |

| 執筆中 | 「書き出しで詰まった。アドバイスは?」 | 具体的な解決策を得る |

| 休憩時 | 「ここまでの進捗をどう思う?」 | 客観的な評価で安心 |

| 執筆後 | 「次回の改善点を3つ挙げて」 | 成長のヒントを得る |

※横スクロールで全部見れます

AIを仮想の相棒として、執筆計画を立てたり進捗を報告することで、ひとりでは維持しにくいモチベーションを高められる可能性もあります。

孤独な執筆作業も、AIという対話相手がいれば継続しやすくなるでしょう。

ただし、AIへの依存が強くなりすぎると、自律的な執筆習慣が身につかない可能性もあるため、適度な距離感を保つことも大切です。

AIと5分ルールで「書けない」を今すぐ突破する

ここまで、文章が書けない10の原因と、AIを活用した7つの克服法を見てきました。最後に、これらをすぐに実践できる「5分ルール」にまとめます。

本記事で紹介した10の原因それぞれに、5分でできる対処法をまとめました。今の自分の状態に当てはまるものから試してみてください。

| 今の状態 | 5分でやること | AIの使い方(例) |

|---|---|---|

| 最初の一文が浮かばない | 本文から書き始める | 「書き出しを5パターン提案して」 「読者への質問文から始める例を見せて」 |

| 言葉が出てこない | 声に出して説明してみる | 「〇〇を別の言い方で表現して」 「〇〇って言いたいけど、どう書けばいい?」 |

| 話の組み立てがわからない | 要点を箇条書きで整理 | 「この内容でアウトラインを作って」 「PREP法でこの内容を整理して」 |

| 情報が多すぎて混乱 | 伝えたい主旨を一文で書く | 「この情報を重要度順に並べて」 「絶対必要な情報を3つだけ選んで」 |

| 通知やSNSで気が散る | スマホを機内モードに設定 | 「25分後に進捗状況を聞いて」 「500字書いたらご褒美メッセージちょうだい」 |

| 締切が近くて焦る | 深呼吸して最小単位から着手 | 「時間がない。絶対書くべき箇所を3つ選んで」 「最低限これだけ書けばOKという構成を教えて」 |

| 誰に書くか決めていない | 知人1人を具体的に想定 | 「この内容に興味を持つ人はどんな人?」 「友達に説明するような文章にして」 |

| 寝不足や姿勢の悪さ | 背筋を伸ばして深呼吸3回 | 「リフレッシュ方法を3つ提案して」 「集中力が上がる1分ストレッチは?」 |

| 専門用語でつまずく | その場ですぐ意味を確認 | 「〇〇を簡単な言葉で説明して」 「この専門用語、本当に必要?」 |

| 批判されるのが怖い | 「初稿は下書き」と割り切る | 「この内容の良い点を3つ挙げて」 「完璧じゃなくていい理由を教えて」 |

※横スクロールで全部見れます

5分ルールは「とりあえず5分だけ書く」と決めて着手する方法です。心理的ハードルが下がり、実際に始めると勢いがついて継続しやすくなります。

さらにAIを組み合わせることで、各原因に対して即効性のある対処が可能になるでしょう。

「書けない」と悩む時間があるなら、その5分を書くことに使ってみませんか。その小さな一歩が、素晴らしい文章への第一歩になるはずです。

▼あわせて読みたい

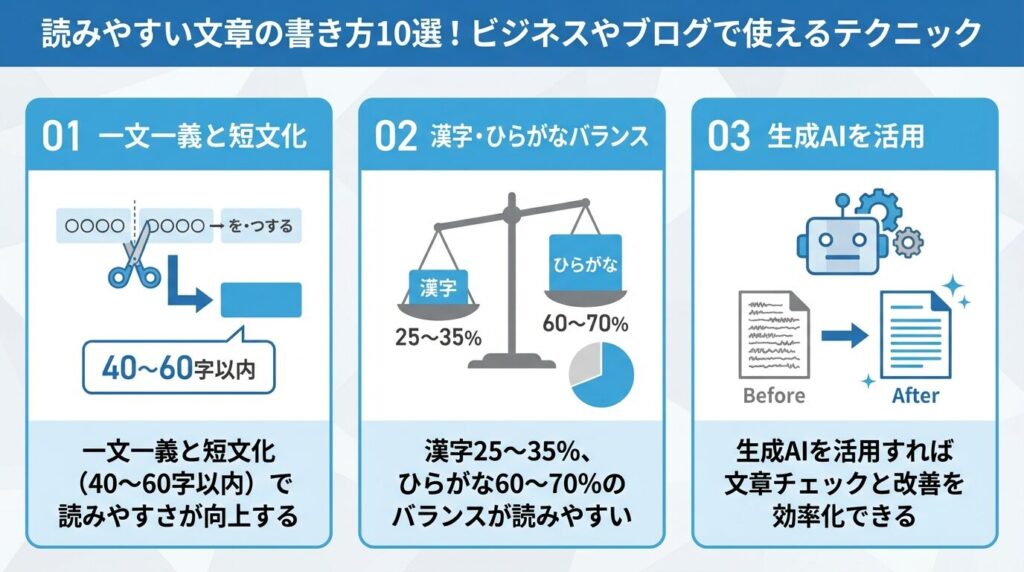

読みやすい文章の書き方10選!ビジネスやブログで使えるテクニック